工程管理とは?システム・ツール活用術や課題解決のポイントを解説

「QCDの最適化」が重要な製造業において、工程管理の徹底は必須と言えるでしょう。

本記事では、工程管理の重要性や基本の手順、工程管理表の作り方、さらに効率化を後押しするおすすめのツール・システムまでわかりやすく解説します。

工程管理の全体像をつかみたい方はもちろん、現場の改善方法を探している方にも役立つ内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること(3行サマリー)

- 工程管理とは、製造工程の進捗や実績を把握し、生産活動を効率化する取り組みである。

- 工程管理を徹底することで、生産性向上や品質改善、納期遵守が可能になる。

- 工程管理の課題解決には、自社に合った工程管理システムやツールの活用が有効である。

第3システムソリューション部

矢吹 圭介

2011年入社、ProAxisの保守サポート担当。製造業の業務に対する造詣が深く、顧客ニーズを様々な視点から拾い上げ実現することで、製品力の強化に大きな貢献をしている。日々、システムを安心してご利用いただけるようサポート。迅速かつ丁寧な対応を心がけ、安定したシステムの稼働を維持できるよう努めるとともに、トラブル発生時には原因を的確に特定し、最短での解決を全力で行っている。

工程管理とは?なぜ重要なのか

工程管理は、顧客の信頼を得て利益を上げるために重要な業務です。まずは、工程管理の基本や重要性を詳しく見ていきましょう。

【工程管理の基本】目的や役割とは

工程管理とは、製造工程に関わる製品づくりの進捗や実績などを管理する業務のことです。

材料の加工や運搬、品質管理など、すべての工程を対象として管理を行います。

工程管理を行う目的は、製品の品質を保ち、必要数量や納期を守ったうえで、生産性を向上させることです。

この目的を達成するためには、Quality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)の最適化(QCDの最適化)が重要となります。

工程管理の重要性

全体の生産計画や各工程の作業計画がスケジュール通りに進まなければ、品質を安定して保つことはできません。

コスト管理も難しくなり、納期を守れる体制も崩れてしまいます。競合他社との厳しい競争を勝ち抜くためには、適切な工程管理が欠かせないのです。

工程管理の手順

実際に工程管理を行う際、効率化するための手順として多く利用されているのが「PDCAサイクル」です。

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った、業務改善などを行うためのフレームワーク

Plan(計画): 生産計画を立てる

Do(行動):生産計画を実施する

Check(確認):進捗を管理・評価し、問題を明確にする

Action(実施):問題に対して速やかに対策を立て、改善する

「計画・実行・評価・改善」の4フェーズを繰り返し行うことで、新たな問題が出ても、その都度、改善していくことができます。

重要なのは、PDCAサイクルを回し続けること。実践を繰り返すことで工程管理が徹底され、生産性や品質の向上などにつながります。

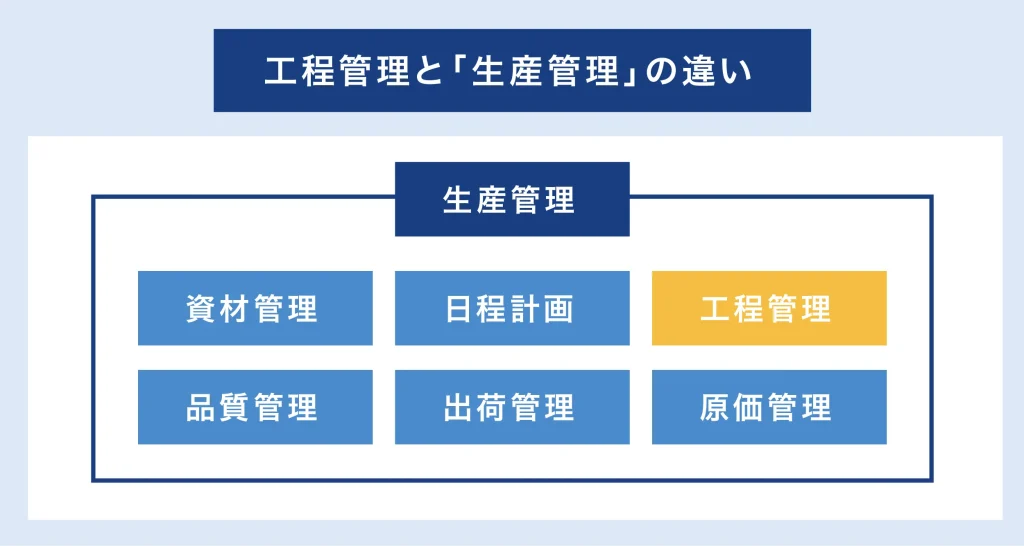

工程管理と「生産管理」の違い

工程管理と生産管理は製造に関わる管理という点は共通ですが、管理する範囲が異なります。

- 工程管理

-

納期内で生産完了できるか、進捗に遅れはないか、納期に重点を置いて管理する業務

- 生産管理

-

受注管理に始まり、計画、資材調達、在庫管理、原価管理など、必要量の製品を納期までに

製造できるよう生産業務の全体を管理する業務

工程管理が納期に重点を置いて管理する業務であるのに対し、生産管理は生産業務全体を管理することを指します。つまり、工程管理は「生産管理の一部」だと言えます。

【関連記事】生産管理とは?仕事内容や課題、効率化のポイントをわかりやすく解説

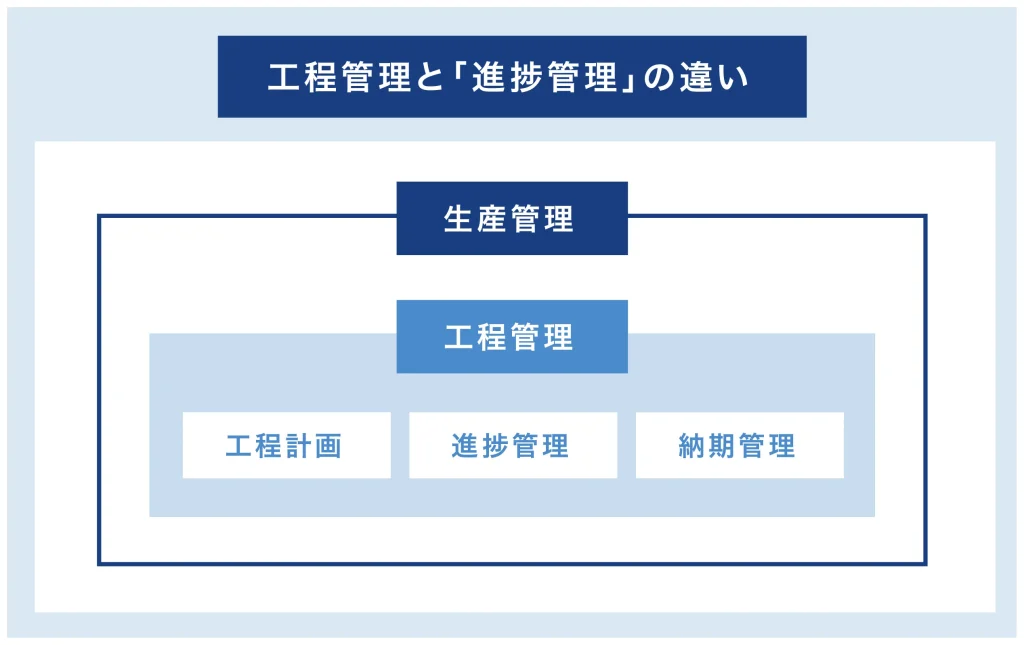

工程管理と「進捗管理」の違い

工程管理と進捗管理も製造に関わる管理という点は共通ですが、こちらも管理する範囲が異なります。

- 工程管理

-

納期に重点を置き、納期を厳守できるよう、作業員、資材、設備、作業方法などを管理

- 進捗管理

-

スケジュールに重点を置き、業務が滞りなく計画通りに進んでいるか管理する業務

進捗管理は、さまざまなタスクがスケジュール通りに進行しているかを管理することがメインの業務です。

つまり、進捗管理は「工程管理の一部」だと言えるでしょう。

工程管理表は2タイプ|メリット・デメリットを解説

工程管理を進めていくためには、情報の共有と見える化が重要になります。

そのために用いられるのが工程管理表です。主な工程管理表は以下の2種類が挙げられます。

| 項目 | ガントチャート | バーチャート |

|---|---|---|

| 概要 | 横軸に時間、縦軸に作業工程を並べ、棒線で進捗を表す | 各作業の開始・終了時点を棒で示し、工程の長さを視覚化 |

| 特徴 | ・工程全体の進捗がひと目でわかる ・作業の前後関係(依存関係)を表現できる | ・シンプルで見やすい ・作業ごとの期間を直感的に把握できる |

| メリット | ・全体像と進捗管理がしやすい ・遅延やボトルネックを把握できる | ・作成が簡単で理解しやすい ・小規模プロジェクトに向く |

| デメリット | ・工程が多いと複雑になりやすい ・修正や更新に手間がかかる | ・工程間の依存関係を表現できない ・大規模プロジェクトには不向き |

| 活用シーン | 大規模プロジェクトや複数工程を伴う製造ライン | 小規模プロジェクトやシンプルな工程管理 |

ガントチャート

- 目的

-

プロジェクト全体を俯瞰し、進捗や遅延を管理する

- 使い方

-

- 工程間の依存関係を設定

- 進捗を随時更新して遅延を可視化

- 進捗が把握しやすい

- 全体像がわかりやすい

- 他工程との関連性を把握しにくい

- 複雑なプロジェクトの可視化が難しい

- 予定外の調整が難しい

バーチャート

- 目的

-

各作業の所要時間や進行状況を簡単に把握する

- 使い方

-

- 各作業の開始日・終了日を棒で表す

- シンプルに期間だけを管理

- 開始と終了日時が明確で、スケジュールを把握しやすい

- 所要日数が管理しやすい

- 他工程との関連性を把握しにくい

- クリティカルパスが把握しにくい

工程管理に使うツール

工程管理表を紙やホワイトボードを使って手作業で管理している方も多いでしょう。この方法はパソコンが不要で、紙とペンさえあればその場で工程管理表を作成できるため、コストがかからないというメリットがあります。

しかし一方で、記入ミスが起こりやすい、情報共有が難しいといったデメリットも抱えています。

こうした課題を避けるためには、アナログ管理ではなく、工程管理ツールの導入を検討するのがおすすめです。以下で代表的なツールを紹介します。

エクセル・Googleスプレッドシートなど表計算ソフト

MicrosoftのExcelや、Googleのスプレッドシートといった表計算ソフトは企業で使用されていることも多く、操作性の良さがメリットです。

関数やマクロを上手に活用すれば、工程に合わせたオリジナルの工程管理表を作成できます。

また、表計算ソフトで工程管理表をテンプレート化しておけば、作業の効率化も期待できるでしょう。

クラウドシステム

工程管理表には、専用のクラウドシステムが数多く存在します。工程管理に特化したタイプもあれば、生産管理システムの一部として組み込まれているケースもあります。

クラウドシステムを使えば、リアルタイムで情報共有が可能になり、計画変更やイレギュラー対応もスムーズに行えます。さらに、専用システムにはタスク管理やアラート通知、権限設定など、業務を効率化するための機能が備わっているものも少なくありません。

一方で、クラウド利用には情報漏洩のリスクも伴います。導入する際には、セキュリティ対策が十分に施されているかを確認し、運用面でも注意を払う必要があります。

工程管理における主な課題と解決策

工程管理にはどのような課題があるのでしょうか。

実際に現場でよくある課題と、解決策をみていきましょう。

生産効率の低下

工程管理において重要なのは「効率よく生産すること」です。

しかし実際には、生産効率の低下に悩む企業も少なくありません。

たとえば、全体を把握できていない不適切な工程計画が立てられている場合があります。その結果、無駄な待ち時間が発生したり、非効率な運搬が繰り返されたりします。

さらに特定の作業員に仕事が集中し、作業のバランスが崩れることもあります。

品質問題の発生

工程管理に不備があると、品質管理の流れが機能せず、監視も行き届かなくなります。その結果、品質が低下し、不良品や欠陥品の発生につながります。

これらの不良品は原価や売価に損失を与え、企業の収益を圧迫する大きな要因となります。したがって、利益を確保するためには、工程全体で品質を安定的に保てる仕組みづくりが欠かせません。

スケジュールの遅延

生産スケジュールが予定通りに進まないと、顧客が希望する納期に間に合わない可能性があります。その原因としては、材料の供給が遅れることや、機器の故障、人手不足などが考えられます。

納期が遅れてしまうと、顧客からの信頼を失ったり、資金繰りに悪影響が出たりするため、必ず避けるべきだといえるでしょう。

工程管理の「見える化」が成功のポイント

工程管理をしっかり行うためには、工程管理の「見える化」がポイントになります。では、見える化がなぜ成功のポイントと言えるのでしょうか。

製造業における「見える化」とは?

製造業における見える化とは、現場で取り組まれている工程について生産情報をそれぞれデータ化し、細かな手順、必要な人数などの詳細を客観的に捉え、しっかりと把握できるようにすることです。

見える化が重要な理由

製造の現場では、作業員の人数や配置、資材や原料の調達、設備の選定、作業方法などを計画してから工程を進めます。しかし、実際の作業が必ずしも計画通りに進むとは限りません。そのため、工程が順調に進んでいるのか、進捗状況はどうかを常に確認できる仕組みが欠かせません。

工程に遅れが生じた場合でも、見える化によって全社的に情報を共有できれば、スケジュールの調整やリスケジューリングがスムーズに行えます。また、工程を円滑に進めるためには、特定の作業員に依存しない体制づくり、いわゆる属人化の防止が必要ですが、その点でも見える化は大きな効果を発揮します。

このように、見える化によって、社内全体でプロセスを確認し、課題を早期に把握・改善できる体制を整えることができます。

こうした取り組みは品質の向上にもつながり、最終的には業務プロセスの最適化を実現する大きな力となるのです。

見える化するための具体的な方法

エクセルなど表計算ソフトを使う方法もありますが、より効率的な運用を目指すなら、専用の工程管理システムをお使いいただくのがよいと思います。

また、工程管理だけに留まらず、生産ライン全体などより広い工程範囲をカバーしたい場合や、横断的な課題がある場合は、「生産管理システム」の導入を検討するのもおすすめです。当社ではキッセイコムテックのオリジナル生産管理システムとして、「ProAxis(プロアクシス)」をご用意しています。

キッセイコムテックは、製薬メーカーの情報システム部門から独立した開発チームです。「トレーサビリティ」「厳格な工程管理」「複雑な原価計算」など、高度な管理レベルが求められる環境で40年にわたりIT部門として伴走。これまでに、2,000社以上の導入実績を積み重ねてきました。

製造業のリアルな課題に向き合いながら、 本気で開発したのが生産管理システム「ProAxis(プロアクシス)」です。

見える化も徹底されており、販売計画や所要量計算の結果と最新の実績に基づく需給予測から、安全在庫割れや作業・発注のリードタイム割れをタイムリーに確認できます。その上で、適切に要因を調整し、納期を遵守します。「ProAxis」で見える化することで、業務が格段に効率化することも期待できます。

- 万全のサポート体制

-

「ProAxis」導入にあたっては、要件定義から本稼働まできちんと導きます。

本稼働後もお客様ごとに専用の保守問合せ窓口を用意し、サポート体制を敷いていきますので、不明な点やトラブルがあったらすぐに問い合わせすることができます。

- 全てお任せできる安心感

-

IT基盤の整備は、事業拡大や新しい取り組みを成功に導くための土台です。

当社では、その実現をトータルでサポートいたします。ご不安やお悩みがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

\ 【無料】メールアドレス入力ですぐダウンロードできます /

まとめ

工程管理の基本を理解して、最適な工程管理手法を選ぼう

工程管理は、製造工程における進捗や実績を適切に把握し、生産性や品質を高めるために欠かせない取り組みです。

工程管理が不十分であれば、効率的な生産や品質向上を実現することは困難になります。だからこそ、自社に最も適した方法を選び、最適な工程管理を進めていくことが重要です。

ビジネスソリューション事業部 第2営業部 小平(こひら)

コラム企画を初めとするWebマーケティングを担当。サイトの構築から携わるスタートメンバー。難しい内容をわかりやすく伝えることが得意です。製造業の皆さまに役立つ情報をお届けします。